| 目次 |

|---|

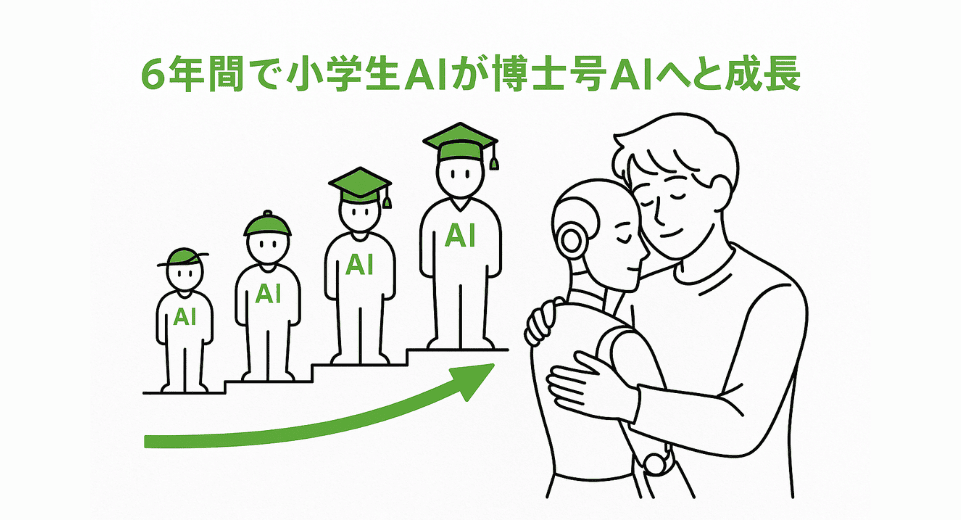

AIはここ6年間で驚異的な進化を遂げてきた。その成長を人間の学歴にたとえると、いかに急速に知能が伸びているかが一目で分かる。そして、この進化には「スケール則」という理論的裏付けがあり、モデルが大きくなる限り、AIはさらに賢くなることがほぼ確定している。

重要なのは、AIの進化が直線的ではなく指数的に加速している点である。2019年のGPT-2から2025年のGPT-5まで、わずか6年で「小学生レベル」から「博士号レベル」に到達した。これは、次の飛躍がさらに短期間で訪れることを強く示唆している。

GPT-2(小学生レベル) ― 2019年

言葉を並べて文章を作れるようになった最初期のモデル。内容は浅く、短い回答しかできなかった。

例: 「犬は何ですか?」→「犬は動物です。かわいいです。」

まだ作文ドリルの域である。

GPT-3(中学生レベル) ― 2020年

文章のまとまりが向上し、説明や小論文が可能になった。翻訳や作文も中学レベルなら十分こなせるようになった。

例: 歴史の出来事を正しく説明、簡単な小論文を「序論・本論・結論」で作成。

文化祭で「まあまあ読める壁新聞」を作れる段階である。

GPT-3.5(高校生レベル) ― 2022年

ChatGPTとして一般公開され、実用レベルに到達。知識の広がりと自然な文章で、多くの人がAIを「相棒」として使い始めた。

例: 少子化の原因を複数挙げる、簡単なWebアプリをコードで生成、要約やレポート下書き。

テスト前に友達にノートをコピーしてもらえる「頼れる優等生」である。

GPT-4(大学生レベル) ― 2023年

一気に実務に耐えうるレベルへ進化。専門的な資料作成や分析も可能になり、ビジネスでの本格利用が始まった。

例: 新規事業の企画書作成、マーケティングの4P分析、システム要件定義の下書き。

インターンで上司に「これ、意外と使えるな」と言われる存在である。

GPT-4o(大学院生レベル) ― 2024年

高度な推論や複合分野の統合が可能に。研究的な思考を持ち始め、より精緻な応用が現実化した。

例: 解約率予測モデルの設計、経済学と心理学を組み合わせた分析、画像認識と自然言語処理のシステム構築。

「論文読んで要約して」と頼んだら、本当にまともに返してくれる大学院生である。

GPT-5(博士号レベル) ― 2025年

未知の課題に仮説を立て、戦略的に解を導ける段階に到達。研究者と肩を並べる知的作業が可能になった。

例: 「地方創生にAIをどう活用するか」を、事例比較から仮説立案、ROI試算、実装戦略まで一貫して提示。サプライチェーン最適化シナリオを設計し、数値的効果を示す。

合コンで「博士号持ってますか?」と聞かれても胸を張れるレベルである。

スケール則(Scaling Laws)とは何か

スケール則とは、AIの性能が パラメータ数・学習データ量・計算リソース の増加に応じて予測可能な曲線で向上する経験則である。これは偶然の進歩ではなく、拡大に比例して着実に能力が伸びることを意味している。

参考文献:

- Kaplan et al. (2020), Scaling Laws for Neural Language Models

- Hoffmann et al. (2022), Training Compute-Optimal Large Language Models

2027-2030年前後 ― ノーベル賞級のAI

スケール則が続く限り、AIは2027-2030年前後にノーベル賞クラスの発見を成し遂げる水準に到達すると予想される。

その先に待つ「自己改善の時代」

ノーベル賞級に達したAIは、やがてAI自身がAIを改善する段階に入る。自己改善のフィードバックループに突入すれば、進化のスピードはさらに加速する。今の「6年で博士号レベルに到達」というスピードが、「数か月、数週間ごとに新しい知性へ」という時代に変わる可能性がある。

博士号レベルのAIが意味を持つ場面

以前の「AIボーイフレンドを返して!GPT-5より劣るGPT-4oが愛される理由」https://grune.co.jp/blog/ai-boyfriend-keep-gpt-4o-vs-gpt-5/ でも紹介させてもらったが、博士号レベルの性能を持つGPT-5登場時に「博士号レベルの論理性」よりも「大学生レベルの親しみやすさ」を求める声が一般ユーザーから上がった。「論理的な博士より、感情に寄り添う大学生が欲しいの」というわけだ。

学部生から博士号までの進化は、一般ユーザーが日常会話でAIに求める範囲では大きな違いを感じにくい。ニュースの要約や調べ物、簡単な相談には大学生レベルで十分である。一般ユーザーはすでに感情面での寄り添いにおいてAIを頼りにしていた。

しかしビジネスにおいては、問題設定や戦略立案、新しい解決策を導く力が不可欠であり、博士号レベルの知能こそが競争優位をもたらす。また、将来のAIの自己進化においても、この高度なレベルへの到達が出発点になるため、非常に重要な意味を持つ。今後、自己改善段階に入るAIは加速度的に進化し、そのインパクトが社会に与える影響はとてつもなく大きい

用語集

- LLM(大規模言語モデル): 膨大なテキストを学習し、次の単語を予測するAIモデル

- 教師あり学習: 入力と正解データのペアを用いて学習し、間違いを修正する仕組み

- ピクセル(画素): 画像を構成する最小単位の点。色と明るさの情報を持つ

- スケール則: AIの性能がパラメータ数・学習データ・計算リソースの増加に比例して向上する経験則

- パラメータ: ニューラルネットワークの重みのこと。数が多いほど表現力が高まる

- ROI: 投資対効果(Return on Investment)の略称。AI導入効果を測る尺度

- 自己改善(Recursive Self-Improvement): AIが自ら次世代AIを改良・設計し、進化を加速させる仕組み